|

> فن وثقافة |

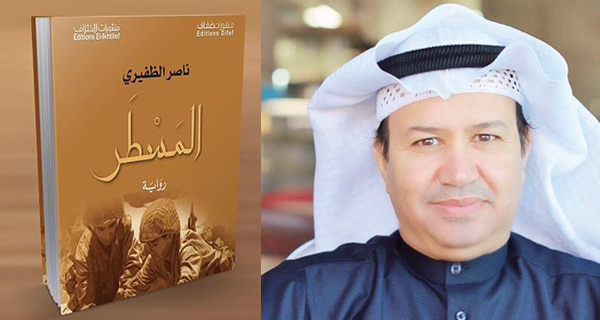

قراءة في رواية «المسطر» لناصر الظفيري

«ملعونة هذه الرمال.. ابتلعت خمسين خالي»

بهذه الجملة الصادمة والضاجة بكل ما يمكن أن يتصوره الإنسان عن عمق خيباته، تبدأ رواية المسطر بوضع أولى إشكالياتها الجدلية عن مفهوم الوطن أمام المتلقي بهذا المعادل الموضوعي لضياع قطعة الخمسين فلساً المعدنية في الرمال، بعد سقوطها من ثقب جيب دشداشة الصبي في ظهيرة تتعامد فيها الشمس تماماً لتصهد رأسه، يحرث الأرض بإصبعه بحثاً عنها، ولكن «ما أخذه الرمل يبدو عصياً على الرمل أن يعيده، يسخر الرمل منه ويتظاهر بأنه لم يبتلع منه سوى وهمه وظله» (ص12). فيكتمل المشهد المدروس بعناية برسم دوائر بحث وهمية لا طائل من ورائها سوى تكرار مفردات النوح واللعن. والتكرار هنا هو تكرار ذو بعد دلالي عميق يؤسس لمأساة أربعة أجيال حتى الآن وما تزال الدوائر تتسع كلما ابتعدت عن مركزها.

إن المقدس والمدنس، هنا، نسبي إن صح التعبير، أو لنقل هو نعت وهمي، مجازي، إذ لا توجد رمال ملعونة بذاتها أو مقدسة لذاتها، وإنما هي مجموعة العلائق التي تربط الإنسان ببقعة دون غيرها. المكان هنا، بذاته، محايد تماماً دون تلك العلائق. لذلك كان من السهل على رومي راضي أن ينسلخ من المكان خصوصاً أنه بلا ذاكرة حقيقية عدا «ذلك الجزء الطري الذي لم يمنحه الوقت الكافي كي يتشكل» (ص27). فاكتشف مبكرا «أن الوطن (مجرد) كذبة صغيرة لا تستحق حتى إثمها. الوطن هو ما في داخلك كالإله الذي تعبده، إذا لم يسكنك لن تعرفه. الوطن ليس قدراً» (ص38).

الثابت والمتحول في علاقة الفرد بالمكان

لم يرض رومي راضي، لنفسه، أن يكون الساكن الذي يمثله الخال ضيدان أو عبدالكريم، فقرر أن يكون المتحرك الذي لا محالة «سينسلخ من مساره كحجر من مقلاع» (ص33)، المتحرك الذي يؤمن «بأن هناك فرصة ويجب ألا يدعها تمر أمام عينه ويفلتها» (ص108) خصوصاً أن «ما يربطه بالمكان تاريخ صغير لا يملكه كان مكتوباً على الرمال» (ص172). لذلك لم يكن صعباً عليه أن «يحرق جسر هذا الوطن خلفه، حتى دون أن يعرف الجسر الذي سيعبره» (ص119). هرب من مصير يشبه مصير خاله، وسيترك لأيامه حرية أن تقوده كيفما تريد طالما أنه تخلص من قيد المكان.. قيد الثابت، أو كما يصفه الخال ضيدان نفسه: «نحن لم نتحرك كثيراً منذ الماضي الذي عاشه جدك، ولا الحاضر الذي أعيشه، ما زلنا مقيدين بالثابت ولم نستطع تحريكه إلى الأمام» (ص111).

تخلص رومي من قيد الثابت «في بلد تتغير فيه القوانين كما تبدل الريح وجهتها» (ص115)، رسم طريق خلاصه بنفسه فهو يعلم بأنه لم يعد هناك شيء يربطه بهذا البلد بعد رفض قبوله في الجامعة رغم أنه من الخمسين الأوائل، «فكان لا بد أن يضحي بشيء ما لكي ينجو، ولا بد أن يضحي بكل شيء لينجو تماماً» (ص125). ولكن على العكس منه كان عبدالكريم الذي مد جذوره في الثابت ليزداد ثباتاً، مد جذوره «إلى أعماق يصعب على أي حكاية أن تقتلعها» (ص58). المفارقة هنا أنه وجد نفسه في نهاية المطاف في العراء، مقتلع الجذور فعلياً، «ككل أولئك الذين ضحوا بكل شيء من أجل لا شيء» (ص36)، ككل أولئك الذين كانوا يخافون أن يخرجوا من خوفهم، يخافون أن يخسروا البسيط الذي لديهم «الفتات الذي يلقى لرجل لا فائدة منه» (ص55).

لقد أدرك عبدالكريم، ولكن بعد فوات الأوان، أن رومي كان على حق.. أدرك بعد أن فقد رغبته في الحياة واقتنع بأن «ما بدأ هنا يجب أن ينتهي هنا» (ص60). لم يقنعه بؤس حاله أو مستقبله أن يترك وطنه: «ليس بالإمكان أن أبدو مقنعاً وأنا أتحدث عن عشقي للمكان وانصهاري فيه، لا يبدو ذلك مقنعاً حتى للكائن الذي يسكنني ويجادلني أحياناً ويهزمني» (ص55).

المنبتّ

يبهرني ناصر الظفيري دائماً في اختيار شخصياته وما يضفيه على تلك الشخصيات من غنى شخصي أولاً، وما يقيمه من علائق فيما بينها ثانياً. لا أزال أتذكر «الأشيب» في رواية «سماء مقلوبة» وظهوره المفاجئ في «أغرار». ولا يزال «شومان» أو «شؤمان» حاضراً بكل سذاجته في ثلاثية الجهراء منذ «الصهد» وحتى الآن ولو بشكل غير واضح كروح تأبى إلا أن تحف أحفادها بأوهام لا يراها غيره، وربما سجل حضوراً ضمنياً في المستقبل أيضاً. ولا يزال «العواد» وصديقه (فهد غانم) أو هما معاً (فهد غانم العوّاد) حاضرين أيضاً في وجدان المتلقي حتى بعد طي الصفحة الأخيرة من رواية «كاليسكا». وها نحن الآن أمام «ضيدان» أو «الخال ضيدان» كما يحلو لجميع شخصيات الرواية مناداته بهذا اللقب. ضيدان الأنموذج الذي دفع «ككل الذين كانوا يدفعون بأوراقهم وأجسادهم وأحلامهم كي يعبروا من شظف إلى شظف ومن خيبة إلى خيبة» (ص212). ضيدان العقيم الذي لن يهب الحياة لأحد «جاء إلى هنا كمن سيؤدي دوراً صغيراً في الحياة ومضى دون أن يتذكره أحد» (ص26). ضيدان المنبتّ «ككائن لم يخلقه الله من أحد، ولن يخلق منه أحداً» (ص211). لقد «استمرت سلالته منذ آدم إلى الآن، وها هي انقطعت حتى يوم القيامة» (ص37)، لا وجود لعقب يتوارثون حكايته فقرر ابن أخته أن يحوله إلى أسطورة، أن يخلد ذكراه بتدوين سيرته «للذين سيأتون من بعده، لهؤلاء الذين سيقفون أمام مساطر الجيش يحلمون بالعيش بعرق جلودهم وكرامتهم وسينتهون كما سينتهي ضيدان بعد ستة أشهر من الآن» (ص194).

رومي، المنبتّ هو الآخر، كان جزءًا من حكاية «المسطر» فأراد أن يدوّنها «ليس من أجل خاله فقط، ولكن من أجل كل هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء من أجل لا شيء» من أجل أولئك الذين وُعدوا في ثلاثة حروب سابقة وسيوعد أولادهم وأحفادهم في حروب قادمة. هذه دائرة لن تنتهي طالما أن مفهوم الوطن مفهوم ملتبس في ثقافة مكان نشأ أصلا نتيجة هجرات متعددة، داخلية من أطراف ترسيم حدود «سايكس بيكو»، أو من خارج الجهات الأربع لتلك الحدود، فكان الجميع هنا، كما في رواية «كاليسكا» على لسان «فهد غانم العوّاد»، لا يريدون أن يتذكروا أين كان آباءهم.

مصائر

ليس مطلوباً من الرواية أن تقدم حلولاً وليس هذا هدفها أو حتى هدف الكاتب، ولكن شخصيات النص الروائي في تشابكاتها المختلفة، المعقدة، وصراعها مع الحياة، تبتكر لنفسها حلولاً ما، وهذا هو عملها الأساس في المخيال الاجتماعي للرواية. فكانت أقدار تلك الشخصيات إما أن تكون منبتّة لا جذور لها ولا عقب لدرجة أن يغبطها من يواجه مصيراً مشابهاً «هذه المرة سأحسدك لأنك عقيم، هذا الوطن العربي لا يستحق ابتسامة طفل» (ص224). وإما كافرة بالمكان ترسم خلاصها الذاتي بالهجرة والبحث عن بديل يحترم إنسانيتها طالما أنها نُبِذت في أوطانها، لذلك نراها تؤسس لنفسها علاقة مع مكان آخر يشعرها رغماً عنها بالولاء كحال رومي راضي جيمسون «أمريكا وطني الأول وجنسيتي الأولى وجامعتي الأولى، وهذه عائلتي» (ص165). وإما أن تمد جذورها في «برودة القاع» لتعيش مأساة مكرورة تاركة مصيرها لمجهول يترصدها كطعنة أعمى.

عدد الزيارات : 1314 زيارة

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

-

وزير خارجية البوسنة: الزيارة إلى الكويت تهدف لبحث المصالح المشتركة والمشاريع المستقبلية بين البلدين

-

اليونسكو»: مقتل 68 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام أثناء أداء واجبهم في 2024

-

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتاً ليبلغ 74,06 دولار

-

أوابك تعقد في الكويت غدًا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

-

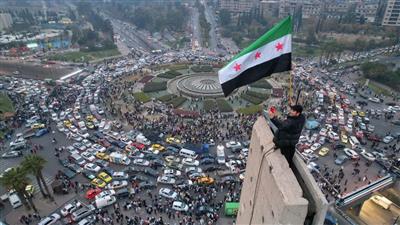

لجنة الاتصال العربية تطالب بإنشاء لجنة أممية لدعم الانتقال السياسي في سوريا

إقرأ أيضا

-

وزير خارجية البوسنة: الزيارة إلى الكويت تهدف لبحث المصالح المشتركة والمشاريع المستقبلية بين البلدين

-

اليونسكو»: مقتل 68 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام أثناء أداء واجبهم في 2024

-

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتاً ليبلغ 74,06 دولار

-

أوابك تعقد في الكويت غدًا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

-

لجنة الاتصال العربية تطالب بإنشاء لجنة أممية لدعم الانتقال السياسي في سوريا