|

> فن وثقافة |

عن الحرية والآخر.. والفلسفة أيضاً د. الزواوي بغورة: لا معنى للحب ولا للحقيقة.. إذا أخفيناهما

عدد الزيارات : 1968 زيارة

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

-

وزير خارجية البوسنة: الزيارة إلى الكويت تهدف لبحث المصالح المشتركة والمشاريع المستقبلية بين البلدين

-

اليونسكو»: مقتل 68 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام أثناء أداء واجبهم في 2024

-

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتاً ليبلغ 74,06 دولار

-

أوابك تعقد في الكويت غدًا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

-

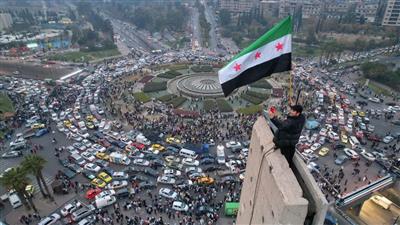

لجنة الاتصال العربية تطالب بإنشاء لجنة أممية لدعم الانتقال السياسي في سوريا

إقرأ أيضا

-

وزير خارجية البوسنة: الزيارة إلى الكويت تهدف لبحث المصالح المشتركة والمشاريع المستقبلية بين البلدين

-

اليونسكو»: مقتل 68 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام أثناء أداء واجبهم في 2024

-

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتاً ليبلغ 74,06 دولار

-

أوابك تعقد في الكويت غدًا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

-

لجنة الاتصال العربية تطالب بإنشاء لجنة أممية لدعم الانتقال السياسي في سوريا